Miedo Rojo! Las tensiones entre el cómic estadounidense y el comunismo

"Sólo para adictos" era el eslogan que aparecía en la portada de una conocida revista de videojuegos de los 80.

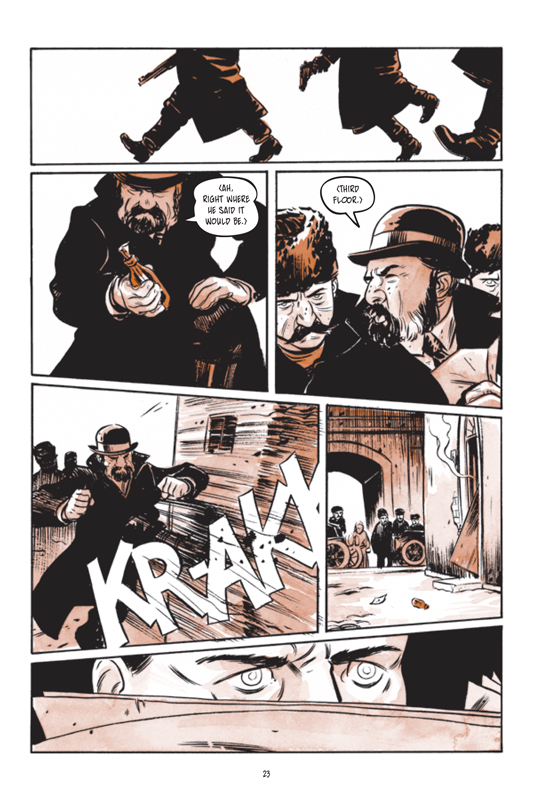

Y es que hay que tener verdadero interés por el cómic para atreverse a leer completo el enorme artículo de investigación que el autor Ignacio Fernández escribió en el año 2012 para la web Tebeosfera. Como si de una tesis doctoral se tratara, Ignacio no escatima medios ni bibliografía para analizar en profundidad la manipulación del comunismo por parte del cómic norteamericano, al tiempo que nos revela el origen del rechazo de los soviéticos hacia el cómic, lo cual permite comprender por qué es tan difícil encontrar cómics rusos de aquellos años.

Aparte de recomendar dosificar la lectura del artículo en varias etapas (la lectura de un tirón "sólo para adictos"), recomiendo encarecidamente la descarga y lectura en pdf que proporciona la propia web Tebeosfera, donde se pueden apreciar las viñetas que ilustran el texto y permiten comprender mejor el alcance de la manipulación a través del cómic.

Inserto aquí el enlace al pdf y la ficha técnica del artículo, al tiempo que copio la parte final del artículo por considerarla un acertado resumen del mismo:

http://www.tebeosfera.com/anexos/PDF/no ... O_ROJO.pdf

http://www.tebeosfera.com/anexos/PDF/no ... O_ROJO.pdf

Disponible en línea en:

http://www.tebeosfera.com/documentos/te ... nismo.html

IGNACIO FERNANDEZ (2012): "MIEDO ROJO! LAS TENSIONES ENTRE EL CÓMIC ESTADOUNIDENSE Y EL COMUNISMO" en TEBEOSFERA 2ª EPOCA 10, GIJON : TEBEOSFERA.

Autor: Ignacio Fernández

Artículo específicamente redactado para Tebeosfera, resultado de una investigación más amplia del autor sobre la campaña anti-cómic en Europa y Estados Unidos, y su relación con la tutela de la infancia.

El presente trabajo no hubiera sido posible sin la desinteresada ayuda de algunas personas e instituciones a las que, como modesta compensación, quisiera mencionar: a Carmen Fernández Rodríguez, directora de la Biblioteca de Ciencias Jurídico-Sociales de la Universidad de Oviedo, y María Luisa Álvarez de Toledo (Servicio de Información Bibliográfica de la Universidad de Oviedo), por conseguirme numerosas fuentes bibliográficas necesarias para el trabajo. A Stephen O’Day, autor de la interesante web Seduction of the Innocent (

http://www.lostsoti.org/), por el material allí ofrecido y, sobre todo, por haberme proporcionado una copia de la obra Lure of the “comics”, de muy difícil acceso. No quisiera olvidarme tampoco de aquellas instituciones, como los Archivos Nacionales de Francia e Inglaterra, la London School of Economics and Political Science, la Bibliothèque Nationale de Francia y la British Library, por facilitarme el acceso a sus fondos documentales. Finalmente, mi más sincero reconocimiento a dos espléndidos portales web, de los que he extraído muy valiosa documentación gráfica: Grand Comic Database (

http://www.comics.org/) y Digital Comics Museum (

http://digitalcomicmuseum.com/).

Unas breves reflexiones, a modo de conclusión

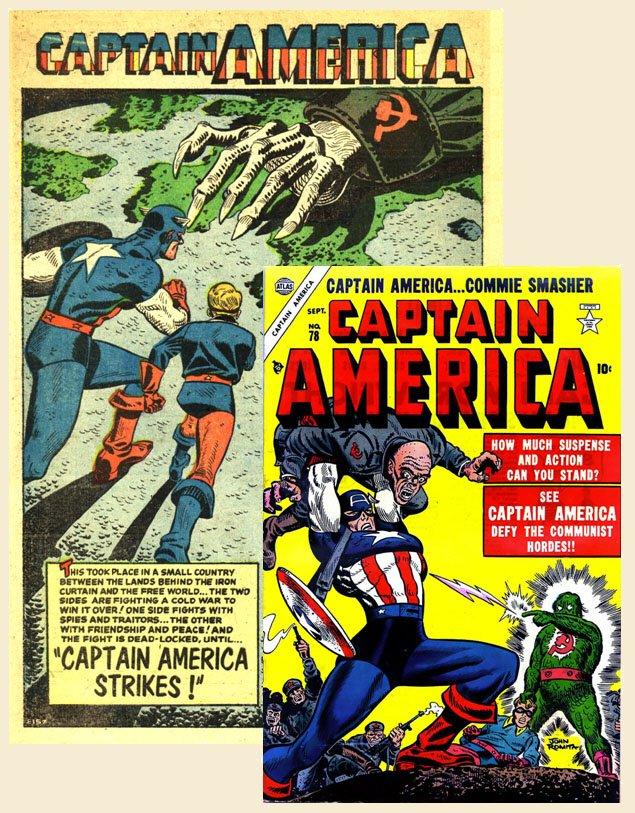

Prácticamente desde sus orígenes el cómic estadounidense tomó parte en una campaña anticomunista –especialmente visible en los años cincuenta– que coincide en sustancia con la emprendida por otros medios artísticos, como la literatura y el cine. En todos ellos el comunismo se percibía como un sistema antagónico a los valores políticos y económicos implantados en los Estados Unidos desde el siglo XVIII: liberalismo burgués, mercantilismo y democracia representativa.

El hostigamiento hacia el comunismo apenas se relajó durante la II Guerra Mundial, momento en el que nazis y japoneses llenaron las viñetas antaño ocupadas por rusos y chinos, respectivamente. Finalizada la contienda armada, el rechazo al comunismo a través del cómic se intensificó, debido a un nuevo contexto plagado de tensiones: la guerra fría, la nueva escalada bélica (guerra de Corea) y, sobre todo, la presencia de un factor tecnológico que afectaba a la seguridad nacional (armamento atómico y nuclear, proliferación de misiles intercontinentales y presencia de satélites).

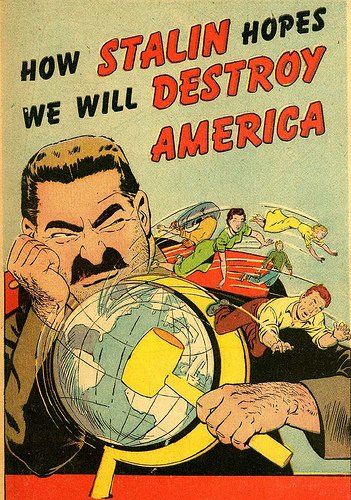

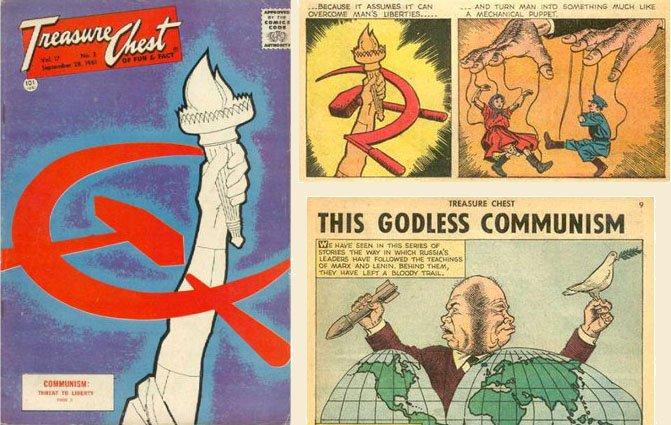

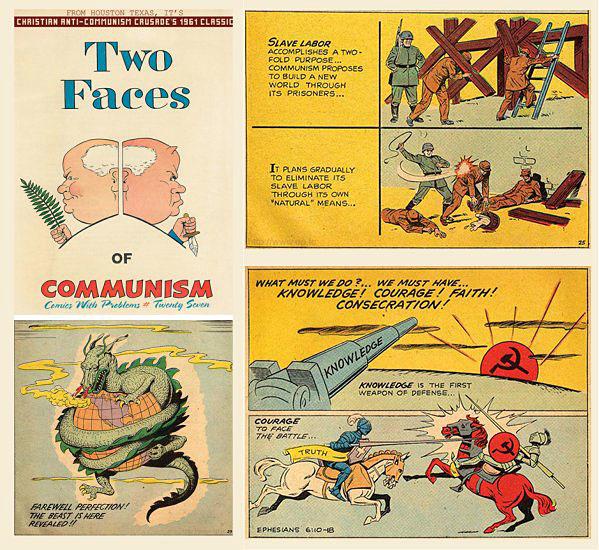

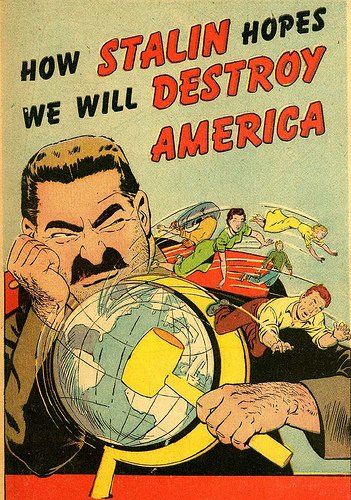

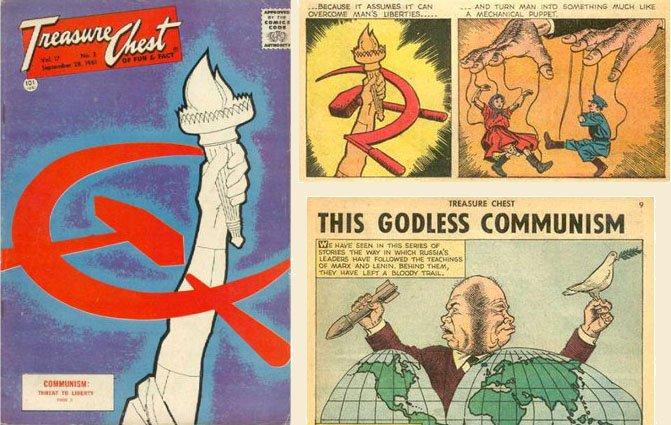

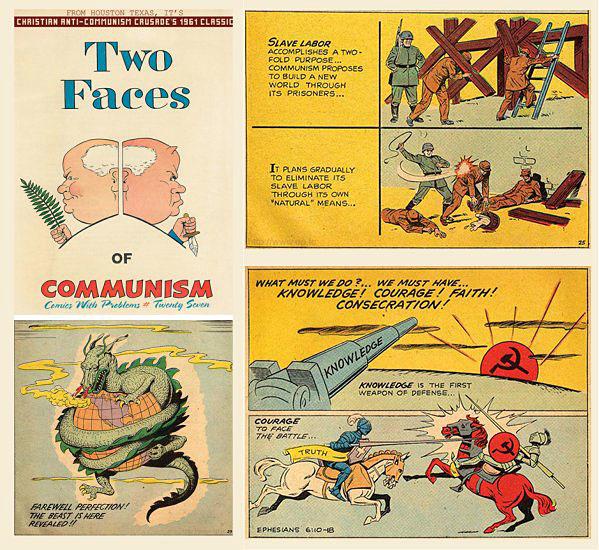

El retrato del comunismo a través del cómic alcanzó su versión más prístina en las historietas de tipo “educativo”. Producidas en su mayoría por asociaciones religiosas, constituían auténticos panfletos anticomunistas con una patente vocación propagandística. Por lo general, estos cómics contenían una parte presuntamente histórica, en la que se analizaba (de forma obviamente muy sesgada y parcial) el origen del comunismo para, a continuación, describir las tácticas que aquel movimiento político empleaba para infiltrarse en Estados Unidos. Y harto frecuentemente el desenlace de estos cómics era siempre el mismo: mostrar, a modo de distopía, la pérdida de libertades (incluida la religiosa, por supuesto) a la que se verían abocados los Estados Unidos en caso de que el comunismo lograse arraigar.

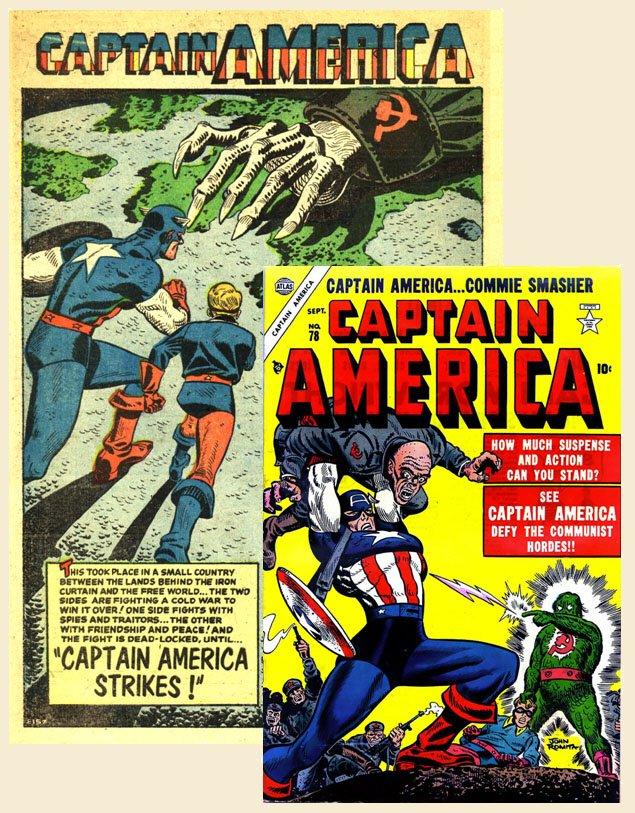

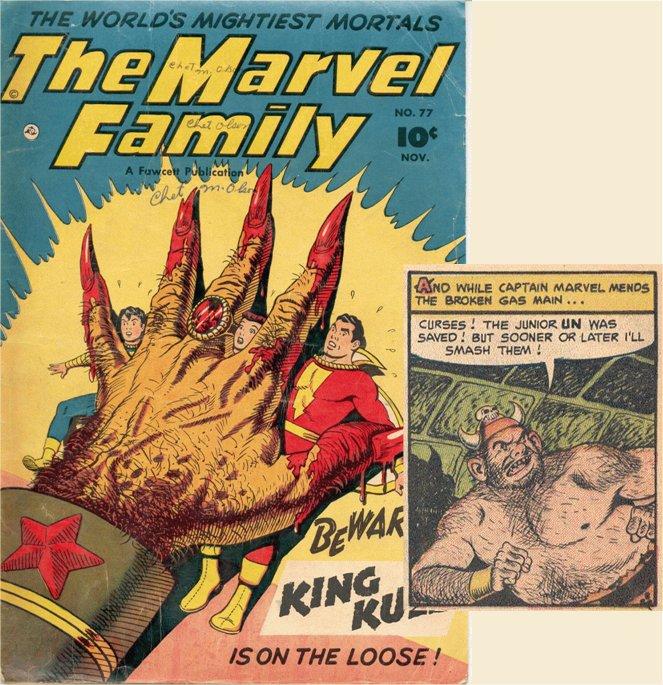

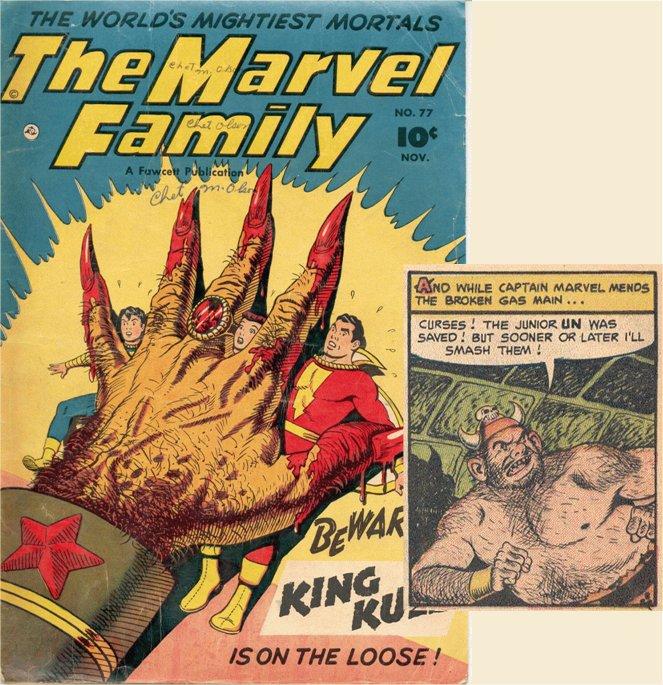

Pero el anticomunismo también se reflejó en cómics de temáticas no estrictamente educativas. Los géneros de ciencia ficción y terror hicieron hincapié, sobre todo y de forma un tanto metafórica, en el miedo a lo foráneo (extraterrestres y monstruos sin sentimientos ni raciocinio) y a la energía atómica (tras su uso con fines militares por la Unión Soviética); los cómics del salvaje Oeste y de espías se centraron ante todo en el temor a la infiltración y el quintacolumnismo, en tanto que los cómics románticos advertían del riesgo de dejarse engatusar por apuestos, aunque abyectos, comunistas. Pero entre todas estas temáticas de cómics si hubo una especialmente prolífica en la campaña anticomunista fue la de superhéroes, por tratarse de un género fronterizo, en el que aventuras, ciencia ficción, terror, romance y espionaje tenían cabida.

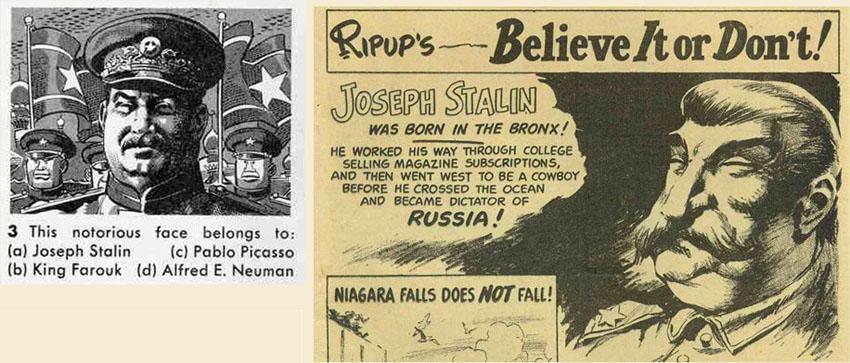

A diferencia de los cómics educativos, todos estos últimos géneros que acabo de referir no se centraban sólo (ni principalmente) en retratar al comunismo, sino más bien al comunista. O, por mejor decir, trataban de vilipendiar al régimen rojo retratando a sus acólitos. Los comunistas de los cómics representaban siempre el papel de villanos, a los que se imputaban todos los males imaginables: eran depravados, viles, taimados, traicioneros y sin escrúpulos. En las historietas bélicas, sólo los comunistas parecían cometer atrocidades, frente a los honrados soldados norteamericanos, a los que se mostraba en actitudes humanitarias, sobre todo con la población civil. Y en el género superheroico, el pérfido rojo de turno se mofaba de los altos valores del héroe norteamericano, por considerarlos síntoma de debilidad.

En los cómics, la propia bajeza moral del comunista llegaba a traducirse en una apariencia grotesca. El aspecto desarrapado (que ya había estado presente en los dibujos cómicos de la prensa estadounidense de comienzos de siglo XX) se llevaba al extremo de caricaturizar al comunista con rasgos simiescos e infrahumanos. Y, en ocasiones, los líderes militares rojos aparecían dotados de un enorme poderío físico con el que imponían su voluntad a la sumisa población. De este modo se diseñaba una hábil metáfora de la tiranía, en la que la fuerza, y no el consenso, forjaba el gobierno.

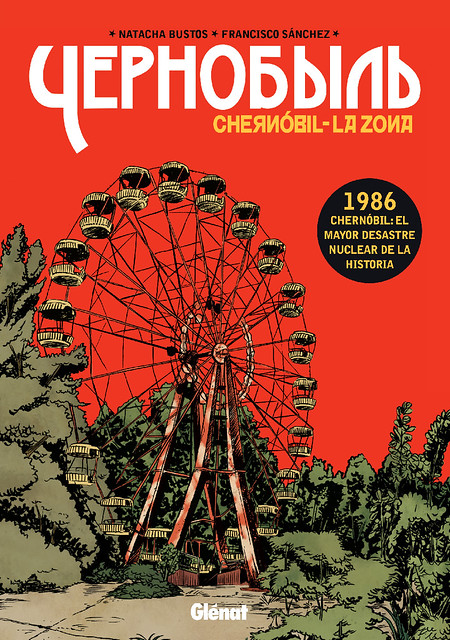

Esta imagen de los comunistas –y del comunismo– sólo decayó a partir de los años ochenta del pasado siglo, cuando Estados Unidos empezó a sufrir una crisis de identidad que le llevó atender más a sus problemas internos. El gran enemigo no era ya el comunista infiltrado, ni tampoco el que diseñaba armamento nuclear tras el telón de acero. El auténtico enemigo también era estadounidense: el racismo, la exclusión social, el tráfico de estupefacientes, la degradación del medio ambiente o el Gobierno mendaz (con los visibles casos del Vietnam, en el exterior, y el asunto Watergate, dentro del propio territorio norteamericano). Los comunistas no tenían culpa de ninguno de esos problemas. Provenían del seno de aquel sistema capitalista y liberal que antaño habían visto como único modelo válido.

Este clima refractario, este giro hacia las dificultades internas, unido a la perestroika y, posteriormente, a la caída del muro de Berlín, propició una imagen más amable de los comunistas en el cómic. Algo especialmente perceptible en el género de superhéroes, donde personajes soviéticos pasan a incorporarse a equipos estadounidenses (Avengers y X-Men) o forman supergrupos foráneos que ya no se consideran hostiles, sino como aliados (Soviet Super Soldiers).

Ello no obstante, los comunistas, aun pudiendo ser héroes, seguían teniendo la condición de extranjeros: soviéticos, chinos o vietnamitas. El paso definitivo hacia la asimilación del comunismo en el cómic llegará cuando, sobre todo a raíz de obras como Watchmen (no se olvide, nacidas de la pluma de un británico, no de un estadounidense), se plantee la existencia de héroes estadounidenses de filiación comunista. A esas alturas el cómic alcanzaría un mayor grado de madurez sociopolítica: la admisión plena, sin tapujos, del pluralismo y la disidencia como factores integrantes de la propia democracia.

Pero el retrato mostrado hasta aquí quedaría inconcluso si no se atiende a la otra cara de la moneda, a saber, la reacción del movimiento comunista hacia esos cómics estadounidenses que difundían una imagen tan peyorativa del bolchevismo.

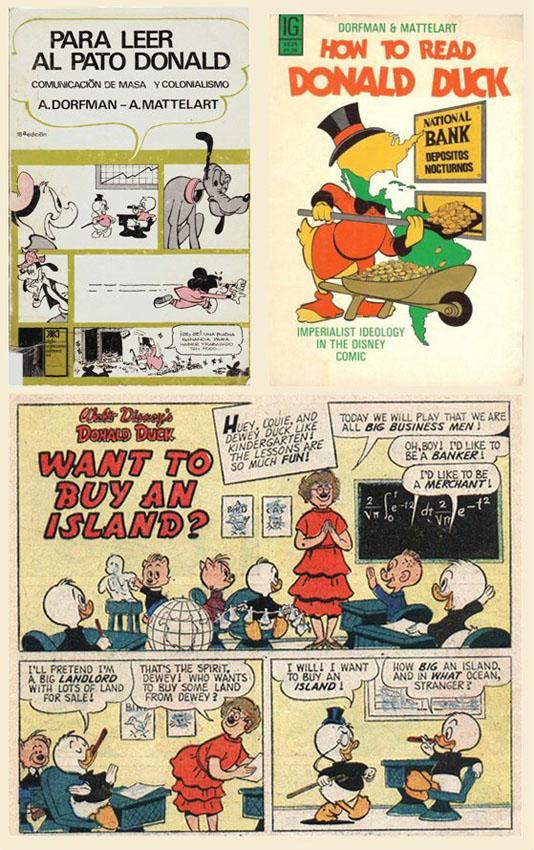

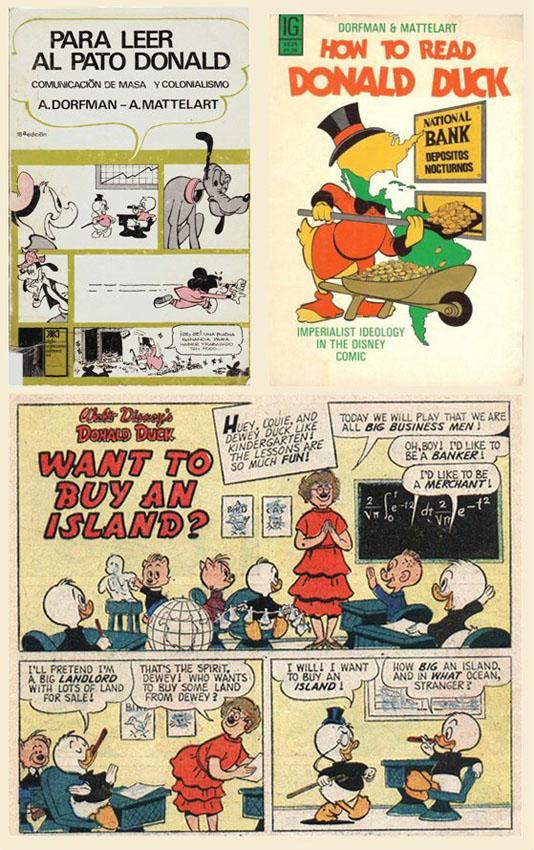

La respuesta del comunismo al cómic estadounidense –expresada a través de intelectuales y de miembros de los distintos partidos comunistas nacionales– no pudo ser más negativa. Desde un principio pusieron empeño en combatir la propia forma que adoptaba el nuevo medio artístico. Acusaban a su seña de identidad, la combinación léxico-pictórica, de ser forja de ignorantes y analfabetos, por cuanto retraía (más que contribuía) a formar lectores. Pero, sobre todo, el movimiento comunista imputó al cómic estadounidense el ser un disfraz que ocultaba una táctica imperialista orientada a difundir los ideales del sistema político y económico estadounidense.

Así, en primer lugar, se criticó al cómic por promover el capitalismo como modelo incontestable, convirtiendo al ánimo de lucro en prius movens de los héroes de papel. De hecho, en las aventuras los héroes no solían ser obreros ni trabajadores, sino sujetos apostados en la cumbre de la cadena productiva, o bien personas dedicadas a profesiones liberales.

Cualquier alternativa a este paradigma resultaba estigmatizada en los cómics. De ahí una segunda crítica del movimiento comunista: el cómic estadounidense promovía el “pensamiento único”. Todo ideario disidente –en particular el comunismo– se percibía como un anatema, y era objeto de ridículo y ataque inmisericorde.

No eran éstos lo únicos “implantes” del sistema burgués en el mundo del cómic. Había otro perfectamente visible: los cómics estadounidenses ensalzaban el individualismo extremo, una de las esencias del liberalismo burgués. Y así, por ejemplo, en los cómics bélicos los triunfos no eran fruto de una acción conjunta de los soldados, sometidos además a la férrea cadena de mando característica del ejército, sino resultado de heroicidades de algún recluta voluntarioso. Una actitud todavía más evidente en el género de los superhéroes, puesto que el propio presupuesto de partida de éstos –la lucha de un individuo contra el mal, al margen del sistema legal– constituía un canto al individualismo.

A esos valores burgueses que irradiaban los cómics (capitalismo, pensamiento único e individualismo) se sumaban otras señas de identidad de los Estados Unidos. Por ejemplo, aquéllos mostraban una sociedad que, aunque se autoproclamaba democrática, no asumía el principio de igualdad. De resultas, los cómics exudaban un marcado racismo, perceptible en Tarzán, pero también en las historias de superhéroes, donde, hasta los años setenta, no hubo superhéroes afroamericanos. Desigualdad, por otra parte, no sólo racial, sino también sexual. En los cómics se degradaba a la mujer, convirtiéndola en un mero objeto decorativo o erótico al servicio del héroe masculino.

Los cómics también reflejaban la depravación de los Estados Unidos al mostrar una sociedad marcada por la violencia. La mayoría de los géneros –ciencia ficción, superhéroes, aventuras en la jungla…– contenían una exaltación de la fuerza física, en detrimento de actitudes dialogantes y reflexivas. De ahí que el movimiento comunista acusara a los cómics estadounidenses de portar valores fascistas y de rendir culto a la violencia. Algo particularmente perceptible en los cómics del tipo “crime does not pay”, que, lejos de contener un valor moralizante, acababan por ensalzar al delincuente. Por ello, los cómics representarían un ejemplo pernicioso para el menor; argumento este que los comunistas compartirían con la propia campaña anticómic que se extendió por Estados Unidos, centrada en el problema de su conexión con la delincuencia juvenil. En definitiva, si la discriminación racial y sexual resultaba incompatible con los valores democráticos, el ensalzamiento de la violencia contrariaba incluso al Estado de derecho, por cuanto dejaba en manos privadas el uso de la fuerza.

Las críticas hasta aquí referidas fueron comunes entre los intelectuales comunistas, cualquiera que fuese el país de su procedencia, por traer causa en el ideario marxista. Sin embargo, los comunistas británicos y franceses añadieron unas señas de identidad propias, al emplear para sus ataques también argumentos de cariz nacionalista. Y así, opusieron al cómic estadounidense la defensa y promoción de los productos culturales autóctonos, especialmente durante la etapa de reconstrucción nacional emprendida tras la II Guerra Mundial.

En todo caso, la reacción comunista frente a los cómics no se redujo ni al debate académico ni a la controversia doctrinal, sino que se tradujo también en acción normativa. En Gran Bretaña y Francia los respectivos partidos comunistas nacionales llevaron a cabo una campaña social y política muy activa, orientada a influir en sus Gobiernos para que elaborasen leyes represivas de los cómics. A fin de lograr sus objetivos no dudaron incluso en buscar alianzas “anti natura”, por ejemplo con el movimiento conservador católico, igualmente interesado en reprimir unas lecturas infantiles y juveniles que consideraban inmorales.

En Gran Bretaña la participación del Communist Party of Great Britain quedó reducida a la presión social, en tanto que en Francia, el Parti Communiste Français logró llegar más lejos, al obtener representación parlamentaria. Pero en ambos casos los objetivos y las estrategias resultaron muy parejos: las medidas legales que promovieron no se reducían a controlar la edad de acceso a los cómics, sino a soluciones más drásticas, que iban desde la represión penal por contenidos inadecuados, hasta la prohibición de importaciones o incluso la censura. Finalmente, las leyes resultantes de esta acción se centraron en controlar “a posteriori” el contenido de los cómics, introduciendo sanciones administrativas y penales, aunque incluyendo, en el caso francés, un soterrado sistema de censura previa.

En realidad, ni estas leyes (todavía en vigor), ni los cómics estadounidenses que las produjeron, pueden entenderse cabalmente prescindiendo del contexto en que aquéllas y éstos se gestaron. Un contexto en el que el mundo estaba dividido en dos bloques políticos de los que ni el fantástico mundo de los cómics quedó exento.